CERTITUDES & INCERTITUDES - DE LA CRÉATION (1er partie - la matière) de P. C. Aubrit Saint Pol

- Pierre Aubrit

- il y a 1 jour

- 20 min de lecture

DE LA CRÉATION

Introduction

Les Saintes Écritures sont la vérité et la Parole de vie. Pourquoi, certains de notre foi en Jésus-Christ, abandonnerions-nous l'interprétation littérale du livre de la Genèse 1, comme le recommandait le pape Pie XII dans son encyclique Divino Afflante Spiritu 2 ?

Pourquoi adhérerions-nous sans prudence aux discours dogmatiques des scientifiques, alors qu'ils reposent principalement sur des hypothèses ?

Nous ne nous impliquons pas dans le débat des sciences exactes quant aux découvertes fermement établies. Néanmoins, nous nous fondons sur le récit biblique de la création afin d'appréhender le narratif 2.

Pourquoi adhérerions-nous sans prudence aux discours dogmatiques des scientifiques, alors qu'ils reposent principalement sur des hypothèses ?

Nous ne nous impliquons pas dans le débat des sciences exactes quant aux découvertes fermement établies. Néanmoins, nous nous fondons sur le récit biblique de la création afin d'appréhender le narratif. Quelle justification un catholique avance-t-il quant à son renoncement à faire usage de la raison et à tout esprit critique ?

Quelle autorité légitime peut l'y contraindre ?

De même, comment justifie-t-il son éventuel éloignement des Saintes Écritures et son relativisme face à la Révélation ?

Il est tout à fait légitime qu'un catholique s'interroge sur le trop plein d'incertitudes contenues dans les hypothèses scientifiques et les énoncés de questionnements oubliés, voire écartés. Il ne peut être fait l'impasse sur l'accroissement de la méfiance à l'encontre de ces milieux scientifiques depuis le scandale de la crise sanitaire et morale résultant de la COVID-19.

Notre prudente distance à l'égard de leurs explications hypothétiques concernant l'origine de la matière, du temps, de l'univers, ainsi que sur la vie et sa signification, est pleinement justifiée. En effet, leur narratif est inlassablement axé sur l'obsession de démontrer la non-existence de Dieu et d'outrepasser les limites naturellement morales et surnaturelles de la recherche scientifique. Leur raisonnement s'alimente de cette idée fixe : la négation de l'existence de Dieu, ce qui aboutit au surhomme scientifique selon Nietzsche.

En effet, que peut-il y avoir pour l'homme juste au-delà de sa conscience d'être un homme de liberté par l'amour et la vérité ?

Il n'y a qu'un anéantissement de l'être au-delà du bien et du mal, car cet au-delà ne peut être que la perpétuité d'un désespoir choisi.

Depuis le martyre d'Abel le Juste, assassiné par son frère aîné Caïn, l'homme s'interroge sur le sens sa propre existence, ainsi que sur l'usage qu'il doit faire de sa liberté et à l'intérieur de la société. Dans le cadre de sa mission primordiale, qui consiste à exercer sa domination sur la Terre, notamment à travers le processus de création, il est crucial qu'il approfondisse sa réflexion sur l'origine et la cause de celle-ci.

Dès le moment de son animation, n'est-il pas confronté à la réalité de sa propre mortalité ?

Son interrogation se conforme aux exigences inhérentes à sa dignité, car par celle-ci, il accomplit un acte de bienveillance et de charité envers son prochain, et ce, même en l'absence de demande de sa part. Comme il a été démontré dans les deux premiers chapitres, la quête de la vérité est intrinsèque à sa nature blessée.

_______________________

[1] Traduction de la Vulgate par l'abbé J. B. Glaire, édit. D. F. T.

[2] "Mais parce que, dans les temps modernes, la divine origine des Saintes Écritures et leur interprétation correcte ont été particulièrement mises en question, l’Eglise s’est appliquée à les défendre et à les protéger avec encore plus d’ardeur et de soin. Aussi, le saint Concile de Trente, dans un décret solennel, a‑t-il déjà déclaré, au sujet de la Bible, qu’on devait en reconnaître « comme sacrés et canoniques les livres entiers, avec toutes leurs parties, tels qu’on a coutume de les lire dans l’Eglise catholique et tels qu’ils sont contenus dans l’ancienne édition de la Vulgate latine. […] mais parce que, écrits sous l’inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont été transmis comme tels à l’Eglise. […] Cet usage, en vérité, démontre, ainsi que l’Eglise l’a compris et le comprend, que cette Vulgate est absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les mœurs ; si bien que, comme même l’Eglise l’atteste et le confirme, on peut la citer en toute sûreté et sans péril d’erreur dans les discussions, dans l’enseignement et dans la prédication. Dès lors une authenticité de ce genre ne doit pas être qualifiée en titre principal de critique, mais bien plutôt de juridique. […] Ils doivent mettre le plus grand soin à découvrir ce sens littéral des mots au moyen de la connaissance des langues, en s’aidant du contexte et de la comparaison avec les passages analogues ; toutes opérations qu’on a coutume de faire aussi dans l’interprétation des écrits profanes, pour faire ressortir plus clairement la pensée de l’auteur. "

[3] La rupture entre la philosophie et la Révélation est si prégnante dans nos sociétés surtout occidentales, qu'elle est un fort handicap pour le catholique, d'autant que la hiérarchie et autres intellectuels catholiques s'y soumettent. Elle est une cause majeure du déclin de la civilisation chrétienne, un déclin qui touche l'annonce de l'Évangile. Elle porte atteinte à tous les domaines de l'activité intellectuelle.

------------------------------

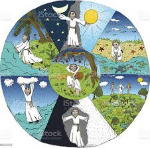

LES CONSTANTS DE LA CRÉATION

La matière et le temps constituent des entités fondamentales, appelées aussi existants. Ils sont les constants définissant le cadre de l'histoire. La vie de l'homme se déroule dans ce cadre fermé qui, pour le catholique, explose par la conjonction de l'immanence et de la transcendance : le Présent divin et immobile vient à la rencontre du temps de l'homme pour une transfiguration qui anéantit ce qui n'est pas lumière ainsi que les obstacles liés à sa condition de pécheur.

Le terme "matière" trouve son origine dans la racine indo-européenne "matr-", qui signifie "mère". En langue grecque, les termes "mêtêr" et "mêtra" ont conduit à la formation de "Déméter" – de-mêtêr – désignant la déesse de la terre et de la fécondité. Dans un usage courant, il est fréquent que le terme de "matière" soit assimilé au mot "terre", et que ce dernier le soit avec la planète Terre, en tant qu'objet céleste. Il serait plus approprié d'utiliser l'expression de "terre arable" ou "limon" pour désigner la terre fertile et d'user plus précisément du terme "matière" comme générique.

------------------------------

LE PREMIER CONSTANT : LA MATIÈRE

La matière non organisée

Comment aurait-il été possible à la matière primordiale, qui est qualifiée de non organisée, de se manifester sous une forme dépourvue d'organisation ? Ce qualificatif de "non organisée" de la matière primordiale repose sur une hypothèse que renforce l'expression prétendument biblique "tohu-bohu". Cependant, il est important de souligner qu'elle ne figure ni dans la Vulgate latine, qui fait seule autorité canonique et juridique, ni dans la traduction du rabbin Cahen ni dans celle du père J. B. Glaire :

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et nue, et des ténèbres étaient sur la face d'un abîme, et l'esprit de Dieu était porté sur les eaux 4."

Cette traduction de ce verset et de tout le récit de la création est précisément identique chez les deux traducteurs, Glaire et Cahen, bien qu'ils n'aient pas vécu au même siècle. Ce même verset nous donne trois indications distinctes et précises : la terre informe, les ténèbres sur la face d'un abîme, et l'Esprit de Dieu porté sur les eaux.

Comment Dieu, en tant que principe d'ordre, aurait-il pu créer le désordre ?

Par définition, ce qui est non organisé est synonyme de non ordonné, et ce qui n'est pas ordonné se caractérise par un état de désordre. Si nous admettons que Dieu a une nature intrinsèquement ordonnée, comme l'établit la Révélation depuis Moïse, ce que confirme le Magistère catholique. Il serait paradoxal qu'il créât en contradiction avec sa propre nature.

Son acte de création, alors, ne serait-il pas contradictoire et incohérent avec lui-même ?

Toute la création résonne d'une harmonie indépassable qui la coordonne et en émane. En supposant que Dieu ait créé le désordre, cela impliquerait qu'il soit divisé en lui-même nous savons que cela ne se peut pas.

_______________________

[4] Gn. 1,1-2

La Terre informe

La Terre est qualifiée d'informe, car sa mémoire de forme n'a pas été activée et qu'elle n'a pas reçu la plénitude des informations nécessaires à l'accueil de la vie. Dans ce contexte, le terme de "planète Terre" désignerait, pour les milieux scientifiques en général, la matière non organisée. Néanmoins, elle peut tout aussi bien indiquer la masse universelle qui aurait constitué l'unique objet céleste primordial, sans forme distincte, à moins que ce terme "forme" n'évoque un état d'attente, un peu comme le rocher brut attendant qu'une sculpture soit sortie de lui. Cependant, le terme "informe" ne peut être considéré comme équivalent à l'adjectif "non organisé" ni à celui de "chaotique". En traduisant le terme "tohu-bohu" par "chaos", le traducteur opère une modification du sens originel 5, ce qui altère sa signification initiale et l'oriente vers une interprétation néoplatonicienne, courant philosophique inconnu de Moïse 6.

La matière primordiale aurait-elle véritablement pu se manifester sous une forme non organisée ou chaotique ?

Quelle est la preuve susceptible de soutenir cette hypothèse ?

Comment un objet inerte, initialement dépourvu d'organisation, pourrait-il par la suite s'organiser par lui-même, s'auto-organiser ? Dieu aurait-il été apprenti avant d'être maître ?

Les ténèbres sur un abîme

Cette précision n'indique-t-elle pas l'état de rébellion perpétuelle des esprits déchus, s'efforçant d’entraver la décision de Dieu de créer l'homme ?

Comment comprendre que Dieu, qui est lumière, soit également le créateur des ténèbres 7 ?

Interrogeons-nous différemment : Dieu est-il divisé en lui-même ?

L'abîme – terme venant du grec abussos – désigne un lieu sans fond. Il exprime la sidération que nous ressentons à l'image que nous nous faisons d'une chute interminable, car si le vide n'est pas une réalité physique, ce qui a été établi scientifiquement, il est donc une surréalité – réalité surnaturelle. Notre sidération est un ressenti que produit notre angoisse métaphysique lié à un manque de plénitude intérieure. Aussi, il se pourrait que l'abîme, dont il est question dans ce récit biblique, soit ce monde parallèle constitué par le royaume des anges déchus, les démons ? Une succession d'états de conscience que nous décrit Dante dans sa Divine Comédie. Ces damnés demeurent en proie à la révolte et à l'obsession perpétuelle de combattre Dieu jusqu'à aspirer à prendre sa place. Il est logique qu'ils se soient constitués un "royaume", puisque Dieu ne peut les anéantir, il ne peut cesser de les aimer et eux ne peuvent plus recevoir cet amour. Ils ne peuvent demeurer dans une vision béatifique. Il leur fallait un lieu conforme à leur état de conscience qu'ils se sont eux-mêmes constitué. Il est compréhensible qu'ils aient voulu s'opposer à la réalisation de la création avec l'homme comme cause finale naturelle, puisque c'est justement ce projet qui les a amenés à refuser de servir la Gloire de Dieu. Lucifère, dans la continuité de sa révolte, se nourrit de l'obsession d'usurper la place de Dieu, de le renverser. L'orgueil est corrélé à l'une des manifestations radicales de l'aveuglément et de la folie.

Dieu est une plénitude. Comment concevoir qu'il soit également le créateur du vide, de l'abîme ?

L'Esprit de Dieu porté par les eaux

Ce passage fait référence à l'intervention probable des anges fidèles qui ont la mission de s'interposer entre les démons et Dieu. Ces anges fidèles collaborent également à l'accomplissement de la création visible.

De la matière, du temps et de la planète Terre

Il est envisageable que la matière, le temps et la Terre aient été créés simultanément au même instant T, mais de manière distincte en raison de leurs natures respectives.

Les chercheurs, qu'ils soient astronomes, astrophysiciens, cosmologues, estiment que la formation de la matière gazeuse se serait produite à des millions d'années-lumière de la datation de la planète Terre, laquelle remonte à des millions d'années-lumière. Posons-nous ces questions :

Quelles sont leurs certitudes ?

Sur quel fondement s'appuient leurs calculs ?

En font-ils une bonne interprétation, un narratif juste ?

Leurs hypothèses enveloppées dans un joli papier cadeau – leur narratif – nous incitent à nous laisser persuader de leur véracité, bien qu'il ne s'agisse que de théories.

Quels sont les éléments qui justifient l'acceptation de leur narratif ?

Sont-ils en mesure d'établir une démonstration pleinement convaincante ?

Il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une hypothèse fondée sur l'observation des planètes gazeuses.

Néanmoins, peuvent-ils en déduire, en l'absence de preuves formelles, que la matière gazeuse est constitutive de la formation de la matière solide ?

Serait-il envisageable que cette matière gazeuse soit le résultat d'une succession de causes secondes dont nous ignorons tout ?

Leurs argumentations reposent sur une interprétation plus subjective qu'objective du sujet, d'autant plus qu'ils ne considèrent pas la possibilité d'élaborer une grille de raisonnement autre que celle issue du cartésianisme. Il leur est très particulièrement ardu de formuler une analyse logique qui intégrerait une cause première intelligente, en dehors du hasard et de la nécessité.

Le récit de la création tel qu'il est décrit dans le livre de la Genèse n'étaye pas l'hypothèse d'une soupe primordiale non organisée. L'absence de référence à un événement d'une telle envergure, susceptible d'avoir exercé une influence significative sur l'évolution de la création, suggère qu'il ne s'est pas déroulé.

Il est incontestable que la Bible ne constitue pas un recueil scientifique au sens strict. Néanmoins, elle transmet des vérités fondamentales qu'il convient de prendre en compte et auxquelles il nous faut adhérer dans la foi, puisqu'elle est vérité. Les actes créateurs de Dieu y sont affirmés et rédigés de manière réaliste et positive.

Carl Sagan 8 propose que cette matière gazeuse originelle serait constitutive de la matière solide selon le principe de contingences aléatoires ainsi que de la nécessité. Cependant, cette hypothèse souffre d'un manque de fondement et repose exclusivement sur le postulat de l'athéisme et du rationalisme. En vérité, ni lui ni Jacques Monod 9 n'auront démontré que l'émergence de la vie a pour origine le hasard et la nécessité. Ils ont promulgué leur théorie en s'appuyant davantage sur leurs convictions personnelles et sur l'extension de la sécularisation de la société, plutôt que sur une démonstration scientifique. Ils ne sont pas parvenus non plus à établir la non-existence de Dieu.

Autorité de la physique

Les scientifiques exposent les lois physiques comme les causes premières de la création. Ils les déclarent comme des vérités solidement établies en raison de leur caractère raisonnable, rationnel. Néanmoins, ils ne disposent d'aucune explication concernant leur origine. Cependant, ils sont parvenus à identifier la mémoire-de-forme, laquelle doit avoir nécessairement une cause intelligente distincte de l'influence des lois mécaniques qui semblent, à elles seules, régir la matière.

"Pour que nous parvenions à ce fruit et à ce terme directement en progressant sur la route droite des Écritures, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire accéder d'une foi pure au Père des lumières en fléchissant les genoux de notre cœur, afin que par son Fils, dans son Esprit Saint, il nous donne la vraie connaissance de Jésus- Christ et, avec sa connaissance son amour. Le connaissant et l'aimant est comme consolidé dans la foi et enraciné dans la charité, il nous sera alors possible de connaître "la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur" de la Sainte Écriture et, par cette connaissance, de parvenir à la connaissance entière et à l'amour extatique de la bienheureuse Trinité. Là tendent les désirs des saints, là se trouvent l'aboutissement et l'achèvement de toute vérité et de tout bien 10."

L'homme tend à complexifier ce qui est simple, tandis que Dieu accomplit toute chose, y compris les plus élaborées, avec simplicité. Ce qui semble complexe n'est en réalité qu'une succession d'actions et d’effets simples. Il nous confond en raison d'une curiosité démesurée et désordonnée qui n'accepte aucune limite. Une science sans conscience !

En physique, une loi fondamentale énonce que tout phénomène ou entité existante est le résultat d'une cause. Rien n'existe sans une cause ni sans une raison. L'homme est l'unique vivant à avoir la capacité de poser un acte d'existence. Ni l'ordre minéral, ni végétal, ni animal, ne peuvent poser cet acte d'existence, ils n'en ont pas les possibles. Ils n'ont pas conscience de leur propre existence. Ils ne sont pas réflexifs. Dieu, les anges et les hommes ont seuls conscience de l'existence de ces ordres : minéral, végétal, animal.

L'ordre végétal a une sensibilité végétative, l'ordre animal a une sensibilité sensitive. Cependant, ces deux modalités sensorielles n'induisent pas qu'ils aient une conscience réfléchie de leur existence. Ce sont de simples entités existantes, des existants 11 ou des étants selon Jean-Paul Sartre.

La prise de conscience de sa propre existence s'effectue par un acte d'existence physique : je me touche, je pose un acte d'existence. Cet acte posé implique une réflexion, dont l'usage de la raison. La faculté de penser, de raisonner, n'appartient qu'à l'homme. Il est seul, parmi toutes les créatures du vivant, à dire "je". Qu'il soit chrétien ou d'une autre religion ou philosophie, lorsqu'il dit "je", il le prononce dans le "JE SUIS QUI EST" de son Créateur, Dieu.

De plus, la problématique sur l'existence se pose ainsi : est-il envisageable que ce qui n'existe pas puisse manifester une volonté ou un désir d'exister ?

Nous sommes d'avis qu'il faut accorder du répit à nos amis les ânes, qui, en raison de notre propension à ânonner avec assurance, souffrent trop fréquemment d'un fou rire inextinguible !

La matière peut-elle vouloir exister ?

La matière, qui est dépourvue de forme, est un existant. Elle n'est ni animée ni n'a de conscience.

Établie par la loi physique des causes et des effets : comment la matière pourrait-elle avoir le désir d'exister alors qu'elle n'est pas ?

Est-il envisageable qu'elle existe sans aucune cause ?

La substance matérielle est subordonnée à l'immatériel. Un rocher de marbre est considéré inférieur à la statue qui en est extraite, car il ne constitue pas l'origine de la statue, sauf pour ce qui est de sa substance. Il ne l’a pas désirée. Elle n'est pas sortie du rocher de son propre vouloir. La cause du rocher lui est supérieure ; ce minéral est inférieur au sculpteur ainsi que sa statue qui, elle, est supérieure à son rocher d'origine, de par sa nature nouvelle, mais elle lui est égale par sa substance qui est identique. Cependant, le rocher, la statue, le sculpteur sont tous les trois inférieurs à la cause première du rocher, car sans elle, aucun n'existe.

La création, dans toute sa diversité, est pensée par une cause première dans un présent immobile, et la Parole la crée statim ut, c'est-à-dire, à l'instant de la Parole. La cause qui a conçu la matière est immatérielle, soit surnaturelle, puisque la matière est inférieure en qualité à l'immatériel. Elle est intelligente, pourvue d'une volonté. Dieu, pour le fidèle catholique, est la cause première de tout existant et de l'homme.

Notre réalité ne se conçoit pas sans une surréalité, laquelle est le principe de l'autorité de la vérité du réel.

Les milieux scientifiques, par les spécialistes en communication, s'efforcent de nous persuader de la validité de leurs hypothèses concernant l'origine et les causes de la création. Ils nous y conduisent à travers un narratif spécieux, au moyen duquel ils développent un sentiment sécurisant, suscitant des émotions émerveillantes, nous faisant un résumé rationnel des phénomènes étudiés. C'est ainsi qu'ils paralysent l'esprit critique et la vertu de prudence. Néanmoins, le terme "hypothèse" implique que la proposition est aléatoire, qu'elle est sujette à une remise en question, ce qu'ils ont bien du mal à mettre en pratique, surtout si la critique vient d'un non-scientifique ou d'un scientifique qui n'épouse pas leur idéologie.

Une zone de non-connaissance reste cependant infranchissable pour l'homme. Cependant, ils ne s'imposent aucune limite, sauf l'entrée de Dieu dans leur laboratoire. C'est pourquoi il "secoue la poussière de ses semelles" sur leur paillasson, les laissant s'égarer dans leur orgueil. Ces chercheurs recourent à la raison dans la mesure où ils peuvent la soumettre à une dialectique de leur choix. En outre, on observe des manipulations sémantiques dans leur narratif, ce que nous avons pu constater et établir de façon irréfutable lors de l'artificielle épidémie de COVID-19 12.

Pourquoi, dans ces circonstances, leur accorderions-nous notre confiance ? Ils ne la méritent plus !

__________________________________

[5] Saint Jérôme n'a pas fait une simple traduction, il a consulté auprès des rabbins de différents courants juifs de son époque.

[6] Il convient de souligner que les deux Testaments ont tous les deux un style rédactionnel réaliste, qui n'est pas soumis à l'imaginaire. Ce réalisme permet d'explorer la densité de la vérité contenue dans la Révélation : "Que ceux qui veulent savoir le fond des choses concernant Dieu commencent par considérer l'ordre naturel. "Ainsi, le fidèle catholique, désireux de comprendre l'acte de création, n'a qu'à contempler Dieu et s'ouvrir à la Révélation sans porter sur elle de jugement, car cela reviendrait à juger Dieu.

[7] Dans le 1er Isaïe, sa vocation décrit des ténèbres, mais celles-ci sont dues à la Gloire divine, lumière illuminative.

[8] Astronome et astrophysicien américain

[9] Jacques Mono, biologiste.

[10] Breviloquium de saint Bonaventure

[11] Le terme "existant" désigne un objet inerte, un végétal, un animal, tout ce qui n'a pas la conscience d'exister.

[12] Faits reconnus par l'un des acteurs de santé fédérale US lors de son audition au Sénat US ; il implique les gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron.

------------------------------

Les théories hypothétiques

Première hypothèse

La Bible est un assemblage de textes de fiction. Elle est dénuée de tout fondement scientifique 13 et historiquement non vérifiable. Les découvertes archéologiques récentes remettent en cause cette position et historiquement non vérifiable. Les découvertes archéologiques récentes remettent en cause cette position 14 , ce qui nous amène à considérer comme véridique son contenu doctrinal, dont le récit de la création.

Cette attitude permet aux scientifiques et à d'autres chercheurs de justifier des affirmations telles que poser l'hypothèse de la soupe primordiale. En effet, ils proposent qu'à l'origine du créé, il y ait eu une soupe "primordiale" composée d'atomes d'hélium et d'hydrogène, deux substances gazeuses. Elles auraient été à l'origine de l'univers. Ces atomes auraient initié un mouvement qui, lui-même, aurait généré de la chaleur qui, par un processus régulé par le hasard et la nécessité, aurait produit une explosion générant une énergie telle qu'elle serait à l'origine de la formation de l'univers. Elle en serait la cause première, cause accidentelle et instrumentale de la création. Rappelons qu'ils considèrent que les éléments de la soupe primordiale sont non organisés.

Cette hypothèse pose une problématique majeure : un atome, quel qu'il soit, présente une organisation très structurée.

Comment, dans ce cas, peut-il être argumenté que la matière primitive était non organisée ?

Face à la présentation affirmative de cette hypothèse –, ce qui est contradictoire avec le sens étymologique de ce terme "hypothèse" – qui oserait contredire ces chercheurs, les interrogeant sur l'origine de ces atomes ?

Leur proposition est censée expliquer l'origine du big bang qui, selon eux, serait la cause instrumentale de l'univers.

Est-ce que le big bang, tel qu'il est généralement compris et admis, s'est réellement produit ?

Portons notre attention au troisième verset : "Or, Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut." Ici, il ne peut s'agir de la lumière du soleil, il n'a pas encore été formé.

Quelle est cette lumière ?

La traduction de la Bible, la Vulgate, du latin au français, par le père J. B. Glaire et celle de Samuel Cahen, de l'hébreu au français, ne font ni l'une ni l'autre référence à un état initial de matière non organisée, mais à des ténèbres dissipées par la lumière divine.

Comment Dieu, qui est Lumière, pourrait avoir créé les ténèbres ?

Nous savons que Dieu ne peut être divisé en lui-même, sa nature est lumière, il ne peut donc avoir créé les ténèbres.

Quelle pourrait être la cause de ces ténèbres ?

Si leur cause ne peut être physique, quelle est-elle ?

Il est envisageable que les anges démons, ayant refusé de servir Dieu, aient continué à s'opposer en cherchant à entraver la réalisation de Son dessein – ce sujet a été traité en amont. Cette lumière jaillissante, désignée sous l'appellation de big bang, pourrait être le premier exorcisme universel qui chassa ces anges-démons, puisque par leur délire d'orgueil, ils tentaient assurément de continuer à s'opposer au projet de leur Créateur.

La lumière qui le chassa était composée de photons, comme toute lumière. Ces mêmes photons étaient et sont toujours chargés d'informations, qu'ils transmettent à toute la création, dans ce cas précis, à la mémoire de forme 15.

Est-il concevable qu'une création divine ne puisse pas être lumineuse, alors que la lumière est sa caractéristique intrinsèque ?

Il est lumière, lumière est ce qu'Il EST. Dieu.

Le Big Bang ne serait rien d'autre que la manifestation de la lumière divine. Par conséquent, la théorie du big bang s'effondre en considération de l'actuel narratif. Ainsi, rien ne s'oppose à considérer vrais l'ex nihilo et le statim ut de la création. La Bible ne ment pas parce qu'elle ne convient pas à nos néoplatoniciens. Et nous n'en dormirons que mieux !

____________________________________

[13] À ce jour, nul ne s'est aventuré à faire la démonstration que la Bible ne contient aucune donnée scientifique.

[14] Site AKEOS

[15] Selon les observations des chercheurs en physique quantique de l'École de Copenhague, les photons de lumière seraient en perpétuel mouvement à travers l'univers et porteraient en continu des informations pour l'ensemble de la création, ce qui serait logique, puisque Dieu ne cesse de penser sa création.

------------------------------

Deuxième hypothèse

Le hasard est considéré, par la majorité des chercheurs, comme la cause première de la création. L'étymologie du terme "azar" provient de l'arabe "az-zarh 16" : se rapportant à un jeu de dés dans lequel la raison n'intervient pas. Il constitue un concept abstrait sans substance. S'il est le facteur x de la création, alors il est Dieu. Einstein régla la question : "Je refuse de croire à un dieu qui joue aux dés." Il est un accident isolé aux conséquences non prévisibles, puisqu'il est un concept sans substance, ce n'est pas un créé. Le concept de nécessité, quant à lui, demande une réflexion qui met en mouvement une série de causes secondaires qui s'ordonnent entre elles. Il n'est pas non plus un créé. Dans ce contexte étymologique, est-il compréhensible d'associer les deux, d'autant qu'ils sont étrangers l'un à l'autre ? L'hypothèse de Sagan et Monod s'effondre et se dévoile la manipulation sémantique qui soutenait leur discours.

En ce qui concerne la matière, toutes ses causes secondes trouvent leur origine dans la mémoire de forme. Cependant, cette dernière ne peut être imputée à elle-même, mais provient d'une cause première intelligente extérieure. Néanmoins, nous observons que "la mémoire de forme" ne peut être communiquée à la matière avant son existence, il convient de considérer le bon sens de la création et la loi universelle de la physique : toute chose a une cause et son effet. La particule de matière inconnue a une cause intelligente ainsi que la mémoire de forme.

"Mais la Terre était informe et nue, et des ténèbres étaient sur la face d'un abîme, et l'esprit de Dieu était porté par les eaux."

Certains avancent que ce passage pourrait être perçu comme une métaphore qui soutiendrait la théorie scientifique selon laquelle la matière constituée d'atomes se trouvait dans un état non organisé. Une contradiction est ici manifeste, puisque les deux matières gazeuses présentent une structure et une composition atomique très organisées, ce qui est indispensable pour qu'elles puissent agir en tant que cause instrumentale dans la formation de la matière solide. Il n'est ni logique ni cohérent de les qualifier en tant que substances non organisées. L'hypothèse en question est remise en cause par le premier verset de la Genèse qui déclare : "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre".

Moïse ni ne ment ni ne trompe, car cela impliquerait une remise en question de l'authenticité de l'existence de Dieu ; alors que ses livres furent rédigés dans un style réaliste. S'il écrit que la Terre et le Ciel ont été créés par Dieu, c'est qu'il en fut ainsi : ex nihilo et statim ut.

Ceux qui refusent d'admettre une cause première intelligente créatrice ressemblent à des organisateurs de compétitions : une course de vitesse sur un cent mètres entre un escargot et Michel Jazy ? Si les organisateurs sont dans le wokisme, ils sont capables de demander à Jazy de laisser gagner l'escargot !

___________________________________

[16] La langue arabe est à l'origine un dialecte dérivé de l'araméen ; selon le père Antoine Moussali, dans son ouvrage Le croix et le croissant, édit. Éditions de Paris, il révèle que les noms des personnages bibliques Ancien et Nouveau Testament sont écrits de telle manière que leur réalité historique n'existe pas.

------------------------------

Troisième hypothèse.

La matière serait à l'origine de son existence, elle serait sa propre cause. Cette proposition émane du courant philosophique cartésien qui développe la proposition de René Descartes, son "cogito ergo sum" : "Je pense, donc je suis". La cause première de l'existence de l'homme serait intrinsèquement lui-même. Sa faculté de réflexion serait la source de son existence, de son être : je suis.

Le concept de Dieu créateur est rejeté.

Cette proposition constitue une inversion métaphysique incitant l'homme à ne plus croire en Dieu ; avec Ockam, nous avons eu l'inutilité de l'usage de la métaphysique, Descartes la pervertit en l'inversant. Sa proposition ne peut être que le fruit d'une longue, très longue réflexion, dont les répercussions ne cesseront pas leurs ravages avant que Dieu n'intervienne.

Les partisans de l'auto-détermination de la matière souscrivent à ce "cogito ergo sum" et, de ce fait, alimentent les théories extravagantes et les discours abracadabrantesques des théoriciens de l'évolution. Ceux qui retiennent cette proposition pourraient se retrouver, dans le livre de Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, disputant philosophie avec une hirondelle qui ne fait pas le printemps.

Est-il envisageable que ce qui n'existe pas puisse aspirer à exister de manière autonome ?

Est-il possible qu'un inexistant s'auto-suscite à exister ?

Le concept d'auto-détermination de la matière a sa propre logique : elle repose sur la notion selon laquelle celle-ci détient une capacité intrinsèque de réflexion. Néanmoins, la matière se caractérise par son inertie et son absence de réflexibilité. Elle n'a pas conscience de sa propre existence.

Comment pourrait-elle envisager son existence avant même d'exister ?

Est-ce que ces théoriciens n'ont jamais joué aux billes ?

En présence de ces trois hypothèses, nous constatons les effets du rejet de l'autorité de la vérité du réel, amplifié par l'athéisme, qui se traduit par le déni de la cause divine comme origine de l'univers ou le risque non moins dangereux de s'effondrer par un vertige d'intellectualisme pour tomber dans la gnose, cette illusion de la vérité.

Où se situe la quête de la vérité pour ces milieux si sûrs d'eux ?

------------------------------

DE LA DATATION DE LA TERRE

La question de la datation de la planète Terre est glissée sous le tapis, reléguée dans les rayons des objets trouvés. À ce jour, aucune discussion contradictoire publique n'a eu lieu sur le sujet par peur de la déroute des certitudes.

Selon les travaux du géophysicien, le professeur John Baumgardner, l'âge de notre planète oscillerait entre 6 000 et 8 000 ans. Cette estimation s'appuie sur l'analyse du taux d'hélium résiduel contenu dans les cristaux de zircon, lesquels se libèrent de manière régulière et constante. D'autres informations indiquent que l'âge de la Terre ne dépasserait pas 20 000 ans. Selon les connaissances actuelles, l'estimation de l'âge de la planète Terre varie entre 20 000 et 8 000 ans. Pourquoi les théoriciens officiels persistent-il dans une estimation en milliards d'années-lumière, sans qu'ils le démontrent de manière tangible ? Pourquoi rejettent-ils tout débat public contradictoire ? Il s'agit probablement d'une conséquence de chaussons trop confortables pour nos subtils mandarins pantouflards ! Pourquoi sortir de ce qui rassure, "bin voyons, et nos rentes" !

Ces adjudants de la bonne conscience et de la bien-pensante… messieurs les ronds-de-cuir 17 de la République… Ne laissent personne les priver de leurs certitudes, car celles-ci leur procurent des bénéfices de diverses natures, dont les apanages médiatiques.

La vache observe le train passer, ne l'empêchons pas de fournir son bon lait !

( à suivre – le temps)

Comments